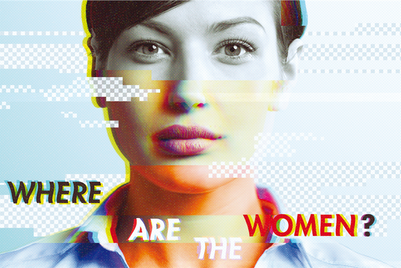

昨年、世界のマーケティング業界で大きな話題となった「男女平等」。これはまさに今、議論されるべき課題に相違ない。広告代理店やその関連企業で起きたセクシャルハラスメントに対する告発が増え、企業のリーダーたちは男女の機会均等についてようやく真剣に考えるようになったからだ。

こうした流れを背景に、Campaign Asia-Pacificは3月22日、マーケティング業界の格差要因とその解決策を考えるカンファレンスを香港で主催した(遅きに失した感は否めない)。

一日の議論を通して何度も話題に上ったのは、「無意識の偏見」が女性の活躍を妨げているということ。「女性は管理職になれない」という旧態依然とした男女の役割分担を容認してしまうことは、男女双方に責任がある。

ほかにテーマとして論じられたのは、男女のバランスのとれた労働環境がもたらすメリットや男女格差を統計的に裏付ける必要性、身近なロールモデルの欠如(フェイスブックCOOであるシェリル・サンドバーグ氏などはその象徴になるかもしれないが、一般の人々にとってはあまりにもかけ離れた存在だ)、「思いやり」の必要性(ある女性参加者は、女性上司が自分の不安定な立場を必要以上に守ろうとするあまり、『暴君』と化すことがあると指摘)、柔軟な勤務時間や在宅勤務の導入といったことなど。

家庭とキャリア形成の両立を夢ではなく現実にするためには、企業の柔軟性が必須だ。だが、多くの企業がその対応に苦慮している(奇妙なのは先週、他社に先駆けて1980年代に在宅勤務を実施したIBMが、米国のマーケティング部のオフィス勤務を義務化したこと。企業にとって従業員との信頼関係の醸成が重要事項だろう)。

さて、ダイバーシティという言葉がここまで登場しないことに読者は気づかれたかと思う。その理由は、ダイバーシティという言葉が往々にして男女同権と混同して使われているからだ。

ダイバーシティの実現とは、より多くの女性を採用したり女性リーダーを登用したりといったことにとどまらない。ダイバーシティとは「異質」の人々を採用することなのだ。普段接することのない人種・民族や文化・専門性を背景に持つ人々、異なる性的嗜好を持つ人々、障害者、高齢者などに門戸を開くことが企業をより強力にする、という考え方を意味する。

クリエイティブであるはずの業界が「異なる人々」と一緒に働くことにいまだ及び腰なのは、実に嘆かわしい。時代の流れとともに歩むには、それに対応する心構えができていなければならない。男女平等の実現は、真に寛容な企業文化を築く上で早急に必要なことに違いない。

(文:デイビッド・ブレッケン 翻訳:岡田藤郎 編集:水野龍哉)

.jpeg&h=268&w=401&q=100&v=20250320&c=1)