「優れた作品を生み出すことこそ、仕事の生き甲斐」 −− 広告界のクリエイティブたちは皆このように考えているだろう。だが大手広告代理店で働く人々にとって、心から満足できる仕事はどれほどあるだろうか。

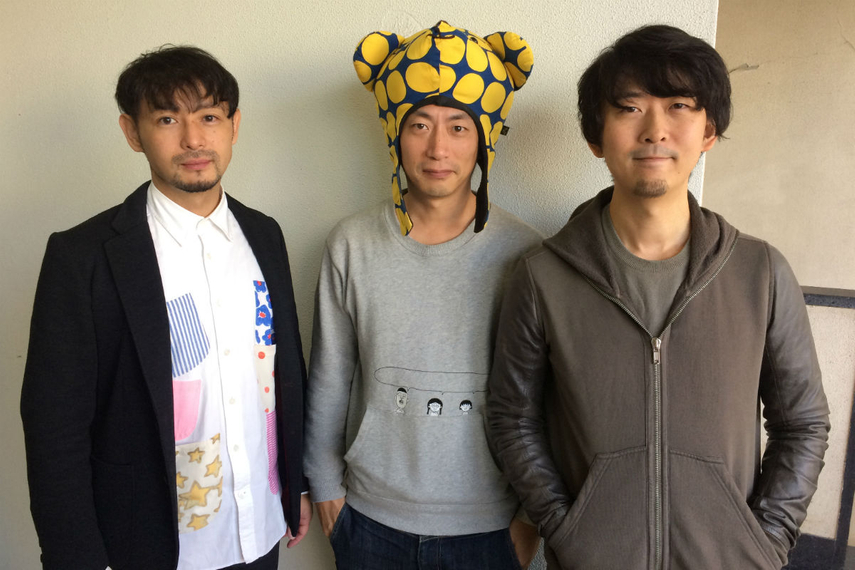

「決してその割合は多くありません」というのはWhateverのチーフ・クリエイティブ・オフィサー、川村真司氏。WhateverはPartyのニューヨーク(NY)・台北オフィス、そして東京を拠点とするクリエイティブ・デジタル・プロダクションdot by dotが合併してできた。同氏は2011年、「ハイレベルのクリエイティブテクノロジストたちが自由な創作を追求し、活躍できる場」を設けるべくPartyを共同設立。「本当に興味の持てる仕事だけを追い求めていく」という姿勢は今も変わらない。

Whateverというネーミングは、広告や制作、デザイン、技術開発、そしてブランドコンサルティングなどあらゆる要素を融合した自由なスタイルを象徴したもの。Partyとdot by dotがそれぞれ持つクリエイティブエージェンシー、制作会社としての中枢的機能を統合し、より高いクオリティーを実現していくことが狙いだ。

川村氏は数年前、ブランド名を維持したまま同僚の清水幹太氏らとともにParty東京から独立。昨年、dot by dotの共同設立者である富永勇亮氏(Whateverの現CEO)とアライアンスを組み、リソースシェアリングシステムのテスト運用を始めた。より質の高い仕事を実現することが最大の目的だった。

「私はCEOとしては素人で、ビジネスマネージャーとしての知識が一切なかった。だからこそ、こうした実験的取り組みが可能でした。とりあえずお金のことは忘れ、お互いのリソースを共有することで何ができるかやってみよう。そしてどういう結果になるか見てみよう、と。我々の周りには、さまざまなスキルを持った優秀なスタッフがたくさんいました。まずは彼らを生かせるプロジェクトを見つけ、最終的にビジネスとして帳尻を合わせられればいいと考えたのです」(川村氏)。

実際、アライアンスは予想以上にうまく進んだ。そして、改めて「一つの組織を共同でつくることが最善策」という結論に達した。「結局、我々が究極的に目指しているのは広告代理店と制作会社の業務を統合することだと気づいたのです。つまり、思考と制作のプロセスを完全に一体化すること。これまで誰も見たことがないような作品を生むためには、この二つのプロセスを真摯に実行できるチームをつくるしかない。思考と制作を同時に行うことではじめて、オリジナリティーあふれるユニークなものが創造できるのです」(富永氏)。

Partyやdot by dotと同じく、Whateverは仕事の70%をブランドから直接請け負う。そして残りの15%は他の広告代理店や制作会社から、もう15%は自ら考案するプロジェクトを想定する。その一例が、2015年にParty NYが開発した、スマートフォンアプリを通してメッセージが表示できる愛犬用のLEDベスト「Disco Dog」。こうしたクリエイティブな取り組みは必ずしも大きな売上には結びつかないが、楽しみながら社内スキルを向上でき、自社のプロモーション用ツールにもなる。Party NYはナイキがマニラに設けた「アンリミテッド・スタジアム」(LEDを駆使した陸上競技用トラック)のプロジェクトにBBHとともに関わったが、そのきっかけの一つとなったのはDisco Dogだった。「スケールはまったく違いますが、Disco Dogの突飛さとアイデアを実現するスピードを気に入ってくれたのだと思います」(川村氏)。

他の広告代理店との共同プロジェクトでは、指示を仰ぐのではなく、アイデアを提供し同等の立場で携わる。プロジェクトをより良いものにするため、異なる制作プロセスを柔軟に組み合わせるのだ。その好例が、2017年にParty台北オフィスがADKとともに手がけたセブン-イレブンのキャンペーン「リズム・オブ・ラヴ」。ADKはこの作品などが弾みとなり、ワンショー・グレーターチャイナ(One Show Greater China)で「エージェンシー・オブ・ザ・イヤー」を受賞した。

クリエイターは、必ずしもビジネスの才に長けているわけではない。売上を伸ばすことに関し、川村氏は「会社を回していくためのお金は必要ですが、収益が一番の目的ではない」という。「もちろん、生きていくためにお金は必要です。でもお金のためだけに働くことは意味がない」とは富永氏。

「クリエイティブに関わるチャンスこそ自分たちにとって活力であり、それがエキサイティングであれば値千金。1日は24時間しかなく、残された年月で我々が取り組めるプロジェクトも限られています。ですから、世の中にとって本当に面白い仕事に注力したいのです」(川村氏)。

彼らが最近インスピレーションを受けたもの、あるいは目指すものは何なのか。両氏ともに広告界の作品はあまり視野にないようだ。川村氏が挙げたのは、現代美術家ジェームズ・タレルが50年近く取り組むインスタレーション「ローデン・クレーター」と、建築家・田根剛の作品群。「我々の手がける作品のほとんどは半年で完成する。そして、人々はすぐにそれを忘れてしまいます。それに反し、世界的モニュメントとなるような作品を創造する試みは素晴らしい」。

一方で富永氏が挙げるのは、LGが開発した丸めることのできる有機ELテレビ。「テクノロジーだけに注力するのではなく、そのイノベーションでワクワクするような楽しさを体現しています」。

彼らにとって重要なのは、予算規模よりもオリジナルの作品がつくれるプロジェクトかどうかということだ。それゆえ、クライアントの意向はよく吟味する。「『新しいものをつくりたい』とクライアントが言うとき、彼らが意図するのは真の新しさなのか、それとも保守的な新しさなのか……その点を判断するようにしています」(川村氏)。

こうした姿勢からは、多様な仕事が生まれる。現在携わるプロジェクトは、スケールの小さいものではファッションブランドのプロモーション映像、大きいものでは巨大空港の常設インスタレーションなど。クライアントがイノベーティブなものを求めてもそのつくり方が分からない場合は、R&D(研究開発)も引き受ける。ちなみに、川村氏はフリマアプリ・メルカリのクリエイティブコンサルタントも務めている。だが両氏が現在最も強い関心を抱くのは、商品開発におけるプロフィットシェアモデルの構築だ。

その一例が、dot by dotがSIX、WOW、THE GUILDとともに立ち上げたジョイントベンチャー「Cotodama」で共同開発する消費者向けプロダクト「リリックスピーカー(Lyric Speaker)」。小売価格は3000米ドル(約33万円)ほどで、現在Whateverのチーフ・テクノロジー・オフィサーを務める小山智彦氏(Saqoosha)が開発主任を務める。「リリックスピーカーは収益面だけでなく、ビジネスモデルの大きな可能性を示してくれています」(川村氏)。また、ソニーとのコラボレーションで開発した創意工夫の力を引き出すロボットトイ「toio」も先頃発表された。川村氏は、こうした作品がWhateverにとって最大のビジネスチャンスと見る。「単発の仕事とは違い、パートナーとともに進化させていけるプロジェクトですから」。

Whateverのもう一つの大きな指標は、「現行のクリエイティブ・コミューンを育てていくこと」。すなわち、必要に応じてコラボレーションができる、多彩なスキルを持つクリエイターたちのネットワークの構築だ。このモデルの基本が、dot by dotの「Co-creator」制度。フリーの人々と契約し、仕事の基礎となる事務的業務を代行、彼らが「雇用者」として組織に縛られずクリエイティブに専念できるようサポートしていく。「企業とその外部との障壁をなくしていきたいのです」(富永氏)。従来型の広告代理店は長年、この障壁を取り払うと主張し続けてきた。だが今もそれは厳然と存在する。仕事のやり方に対する彼らのモデルや、フリーランスの人材に対する理解不足などがその要因だろう。

「これまでのネットワークは、ほとんど口コミで広がってきました」と川村氏。時に意外な人々との出会いが、「素晴らしい才能の発掘につながる」。日本でも本当にクリエイティブな人々はフリーでの活動を選ぶ傾向が強まっていると一部で言われるが、同氏もそれに賛意を示す。

「本当に才能のある人は、まず良い仕事をしたいと考える。ですが大手広告代理店の枠の中では、彼らの才は十分に生かされていないように思います。日本ではフリーランスの人々は、社会的にまだ生きにくい思いをしている。大企業にいて何もせずに高い給料をもらっている方が、明らかに楽なのです」。それでも新しい世代は、こうした働き方が自分たちの未来に適しているのか、広告代理店が確立したモデルはどれだけ続くのかという疑問を持ち始めている。

では、変化はあったのだろうか。「大手広告代理店がつくり上げたビジネスモデルは、クライアントからより多くのフィーをもらうという意味で非常に効果的です。メディアバイイングの仕組みやたくさんの細分化されたチームの存在、そして作品が完成するまで多くの時間を『戦略』に費やす手法……。それが悪いことだとは言いませんし、実際に機能しているケースも多い。しかし賢いクライアントはいくつかのプロセスを省略し、迅速かつ効率的な進め方に着手し始めている。広告代理店は、それに順応する必要があると思います」。

しかし広告代理店がメディアバイイングに加え、クリエイティブワークをクライアントに無償で提供するとすれば、Whateverのような組織には不利に働くだろう。「クオリティーの低いソリューションで構わないと考えるクライアントならば、それでもいいでしょう。そうしたビジネスモデルは、質の高い作品をつくるクリエイティブプロセスではないと思います。そういう仕事のやり方は変わっていくべきでしょう」。

(文:デイビッド・ブレッケン 翻訳・編集:水野龍哉)